家で仕事をしていると感じることがある。

Han

Han自然、足りてなくない?

もちろん観葉植物もいいけれど、普段から使っているデスクから木の温もりが感じられたらどれだけ素敵だろう。ということで、今回は思い切って1枚板でデスクを作ってみることにした。

一枚板の購入

まずは一枚板を購入できるサイトを調べてみた。

すると実に多くの店舗が各一枚板を販売していることに気が付く。だけれどどれもものすごく高価。理由は様々あるみたいだけれど、主な理由としては一枚板は販売するまでに多くの時間を要するということだ。

木を切ってそのまま一枚板として販売というわけにはいかないらしく、まずは木の乾燥をさせなくてはならない。切り取った一枚板は水分を多く含み、そのまま販売すると水分が抜けてヒビや反りの原因になるからだ。

なので材木店では切った板を保管して長い年月を費やしてゆっくり乾燥させている。

乾燥させた一枚板でもテーブルとして使えるようになるものは少ないらしい。どれだけ気をつけても自然のものなのでどうしても割れてしまうし、歪んでしまう。こうなるとそれをバラバラにして端材にしてしまったり、加工品に回されたりする。

それが大抵集成材とかの家具になったりする。

そう。一枚板として残るものは本当に数少ないわけだ。なのですごく高い値段がつく。というわけ。

いや理由はわかったけれどそれでも高い。というあなたには調べた中で比較的安価に購入できるところを見つけたので紹介しておく。

ぼくはこの3つから探したけれど、結局「ヤフオク!」で購入した。理由としては在庫処分品がちょうど出品されていたというのと、探していたフォルムの一枚板がちょうどあったからというところだった。

こればかりは運とかそういうのだと思うので日頃がチェックするようにしよう。

それでは購入が済んだら早速作業に取り掛かる。

一枚板の表面の汚れを取る。

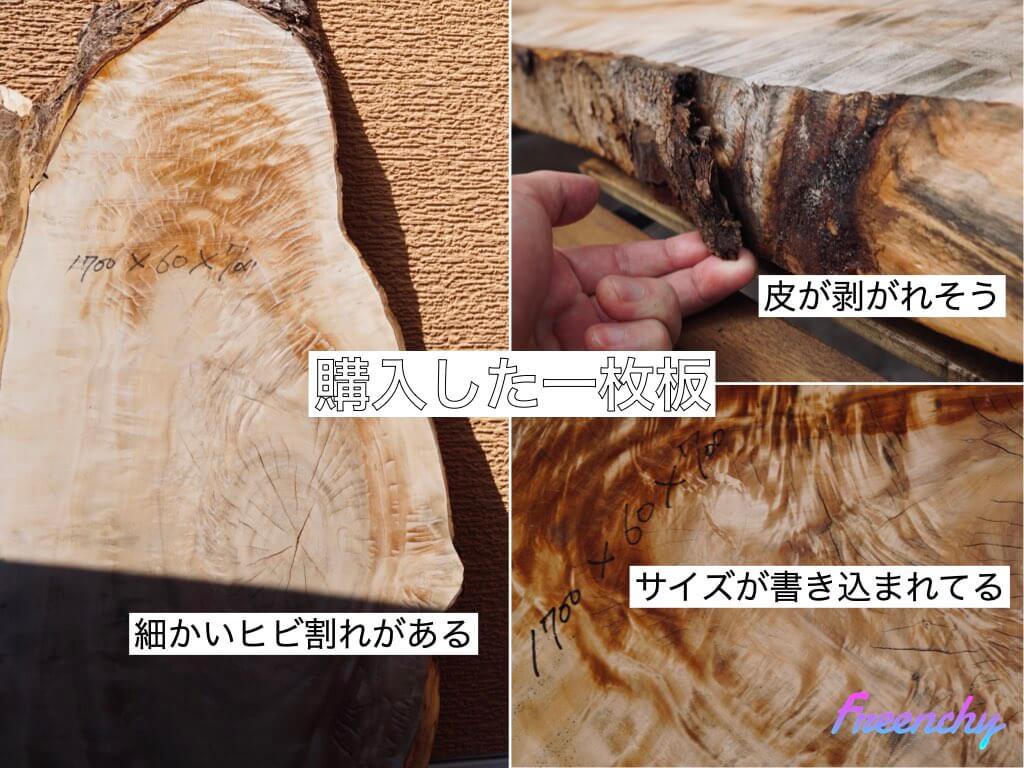

購入した一枚板が届いたら、まずは表面の汚れを取り除かなくてはならない。

一枚板にはそのサイズや整理番号のようなものが直接書かれているものがある。油性マジックなどで書かれていることもあるので、表面を削ってそれらの汚れを取り除いていく。

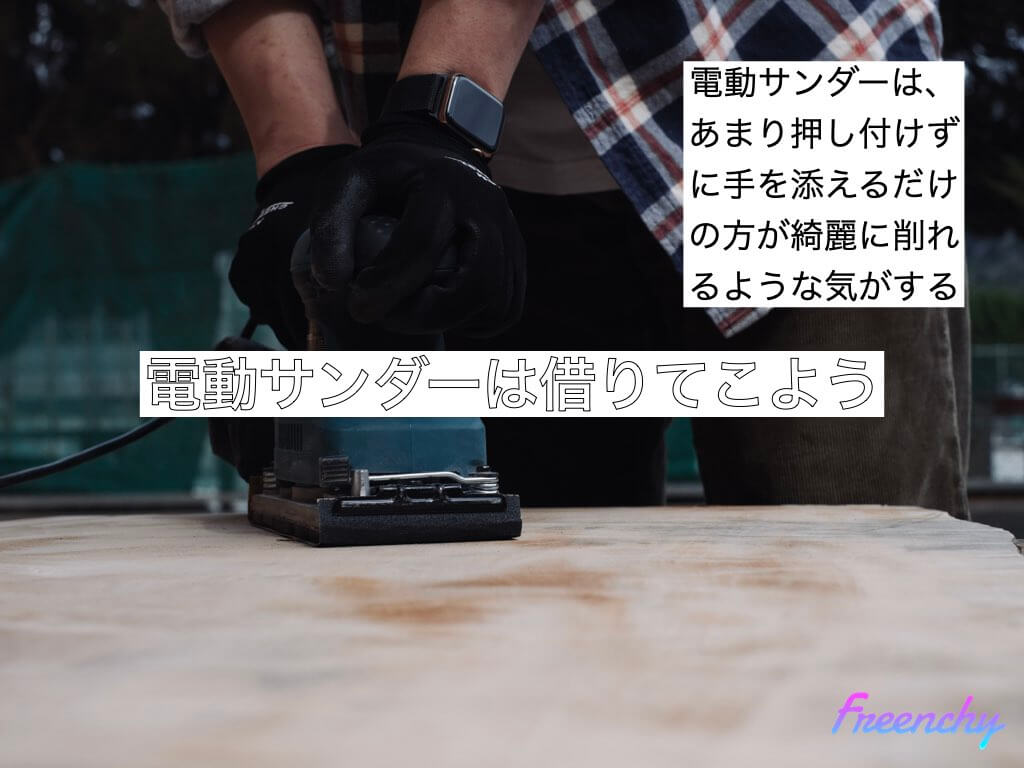

電動サンダーで削る

ホームセンターに行き、工具レンタルをしてきた。うちの近くのホムセンでは大体2泊3日を500円程度でレンタルすることができる。日曜大工をしている方でも借りやすく、何より思い立ったらすぐにDIYできるようになっているのはありがたい。

まずはサンダーに#150のヤスリをセットして表面を削る。もちろんマスクを忘れずに。

削ってみるとわかるが、ほとんど削れている気がしない。

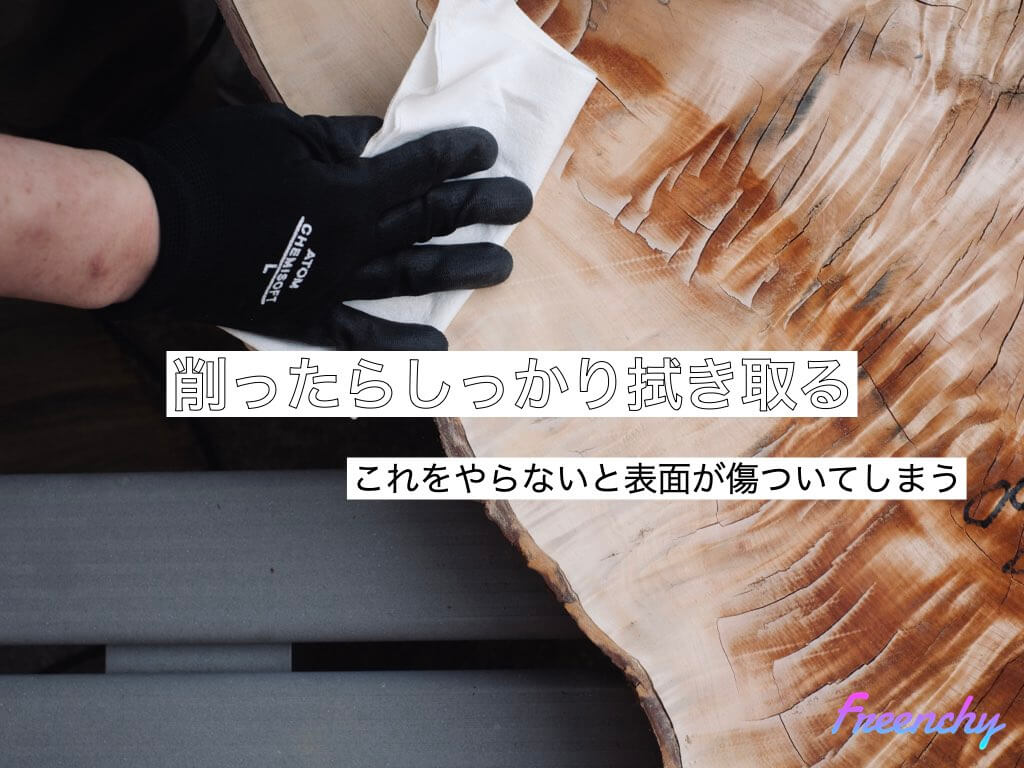

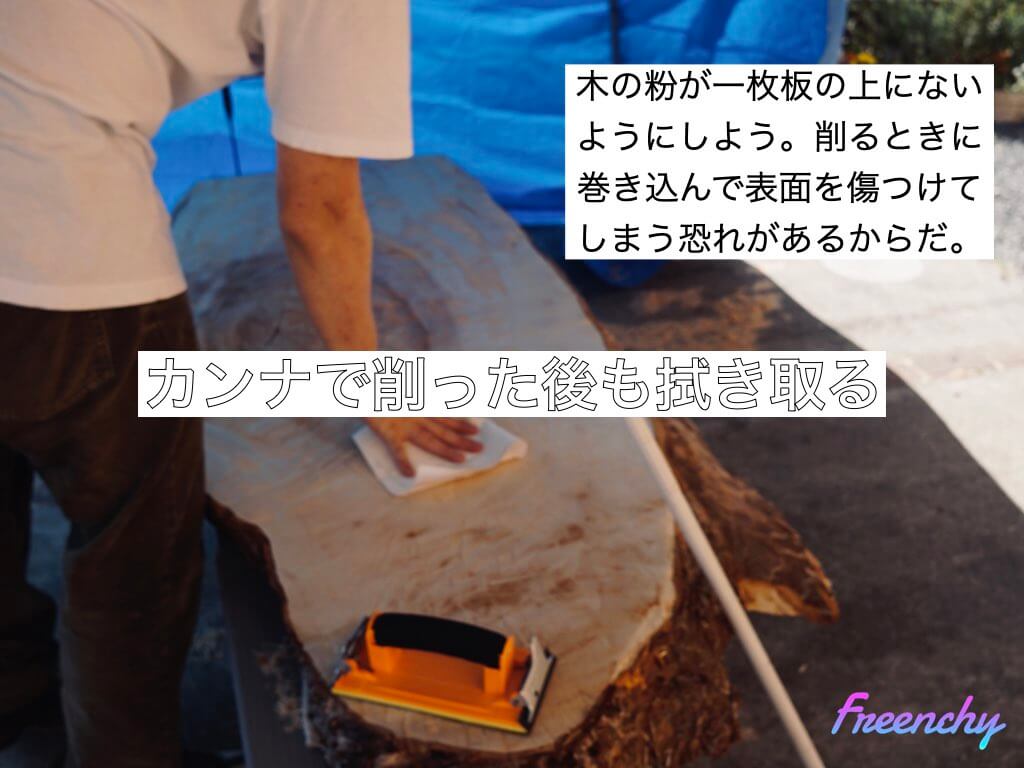

削ったら木の粉を拭き取りまた削る。細かい木の粉はしっかり拭き取らないと表面を傷つけてしまう恐れがあるので面倒くさがらずにしっかりやろう。

表面だけでなくフチもしっかり面取りをしておこう。実際に使うときに腕が痛まないようにするためだ。

しかし栃の木は硬いと聞いていたが、こんなにも硬いとは思わなかった。3時間ほどサンダーで削っていたが、あまりにも進捗がないのと、次の日は雨の予報だったので一旦中止。また後日削ることに。

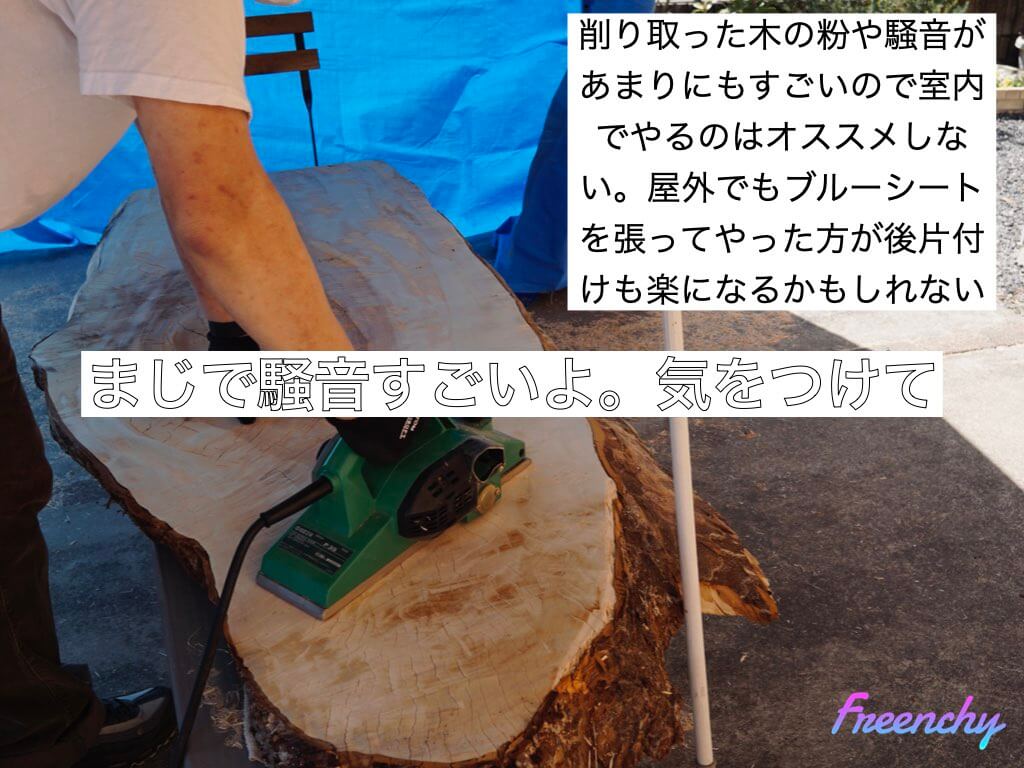

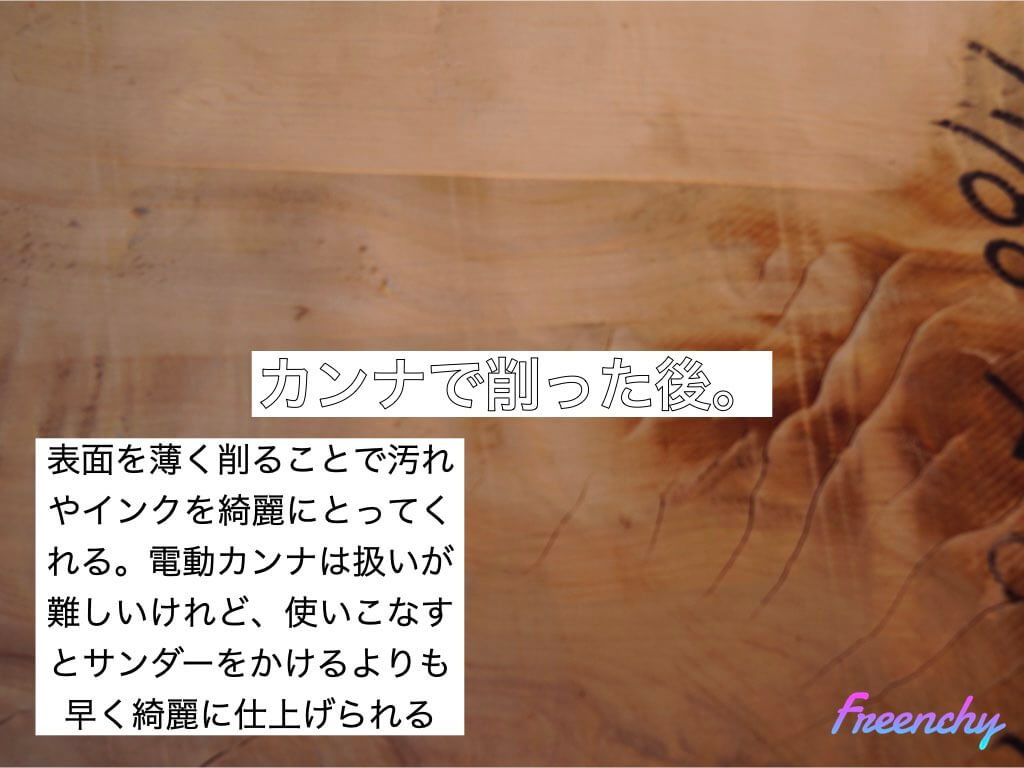

電動カンナで削る

後日、友人から電動カンナを借りてきた。

ホームセンターでレンタルできるかはわからないが、硬い木を加工しようとしている方がいたらサンダーよりもこちらをおすすめする。

ただ、使ってみるとかなり難しいし、騒音がすごい。ぼくは作業中耳がどうにかなってしまいそうだったのでAirPods Proでノイズキャンセリングしながら作業をした。

どのように難しいかというと、そのカンナの性質上、山になっているところ(出っ張っているところ)を削り取る機械になっている。なので一方向だけかけるとその部分だけが均されてしまう。カンナをかけるときはタテヨコナナメで全面にカンナがけをすることで表面全体が平らになってくれる。

(電動カンナの使い方に関してはネットでいくら調べても出てこなかったので、ぼくが実際に四苦八苦しながら辿り着いたベストを紹介する)

1.一枚板の木目に対して垂直にかける

一枚板は大抵短辺側が木目と垂直になっていると思う。その方向にまずは全面にカンナがけをする。すると奥行き方向の段差がなくなる。

2.一枚板の木目と平行にかける。

次は木目に対して平行にかける。すると長辺側の段差がなくなり、全面が平らになるはずだ。

3.仕上げに木目に沿ってかける。

1と2ですでに平らになっているとは思うが、作業痕のような段差がついてしまうと思う(刃の出し過ぎによるものか、もしくはカンナを押し付けすぎ)。

これを解消するためには木目に沿ってカンナがけをすると綺麗になる。もしガタガタになってしまったら最後にこれを試して欲しい。

- 刃を出しすぎない

- カンナを押し付けない

何だか削れていないように見えてもしっかりと表面を均してくれているのが電動カンナだ

これをある程度すると表面の汚れが落ち、手触りも良い一枚板が出来上がる。もちろん、削った後に拭き取るのを忘れずに。

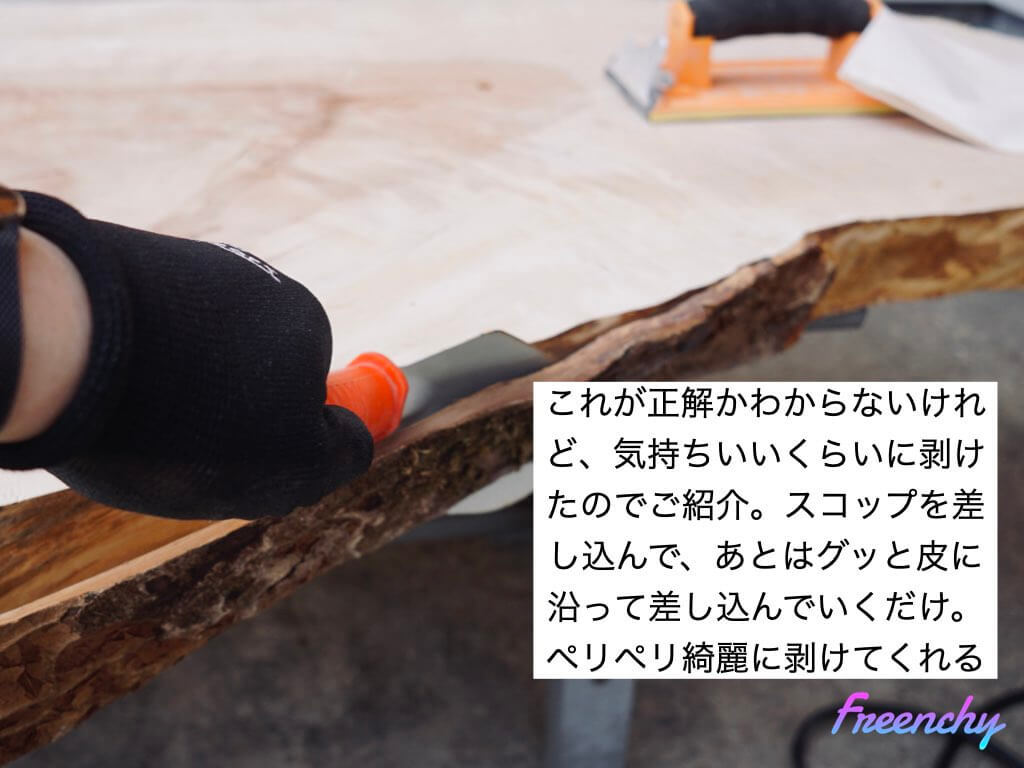

そういえばこの一枚板には皮がついていて、なんだか剥がれそうで剥がれない取れかけのシールみたいで気持ち悪かった。

皮の剥がし方も調べても出てこなかったが、スコップを間に差し込むと綺麗にとれた。あまりオススメはしないけれど、剥がれずに困っている方がいたら参考にしてほしい。

一枚板の触り心地を大切にする。

今回は一枚板をPCデスクにしようと考えている。作業をするときに長時間触れる場所であるから触り心地にはこだわりたい。

そこまでこだわりのない方だったらカンナがけだけでも十分だろう。そしたらオイル塗りまで飛ばしてくれて構わない。

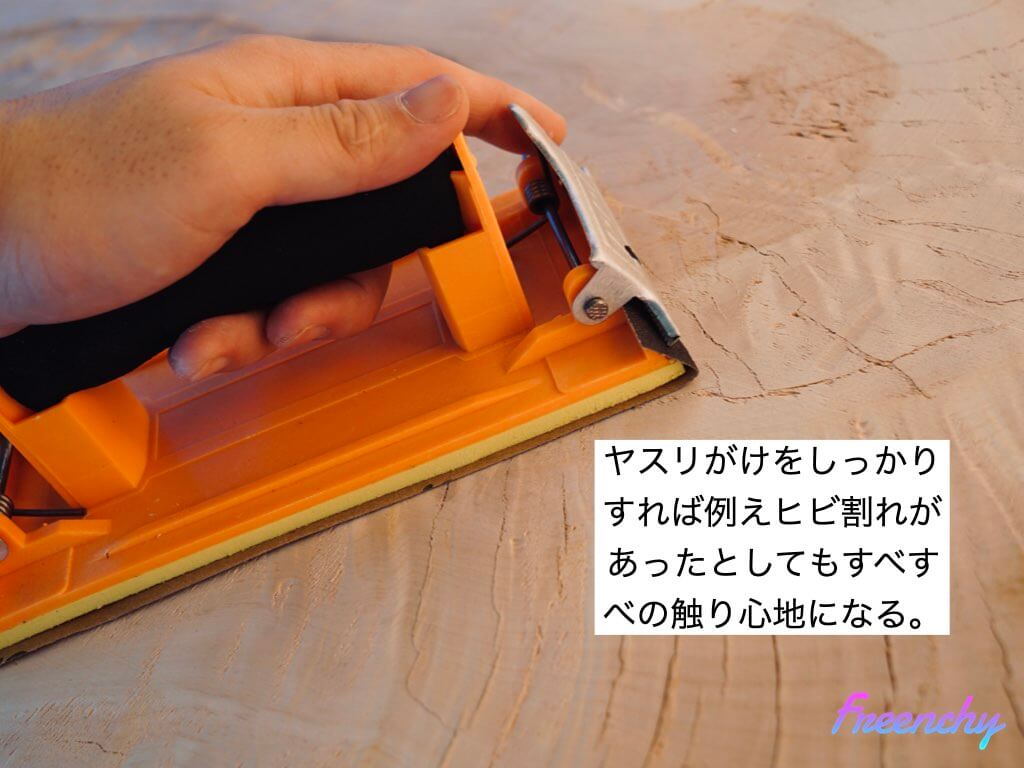

まずはカンナがけした一枚板を#150のヤスリを全面にかける。ヤスリをかける時は専用のヤスリがけ用のホルダーを使うとやりやすい。これで木目に沿ってヤスリがけをしていく。

#150のヤスリはかなり荒い目になるので、全面にくまなくかけたとしても触り心地はそこまで良くはならない。あくまでカンナの作業痕やヒビのフチなどのカンナではどうすることもできない部分を滑らかにするためだ。かけ終わったら次は#300でヤスリがけをしていく。

そもそも、カンナがけで表面の汚れをとっているというのと、大方のササクレなども取れているのでヤスリがけにはそこまで時間はかからない。この時はサンダーをレンタルするまでもないと思う。

#300でのヤスリがけが終わるとかなり表面はすべすべしている。目標のすべすべの8割くらい(そうでも決めないといつまでもやってしまいそう)までいったらオイル塗りにうつる。

一枚板にオイルを塗る

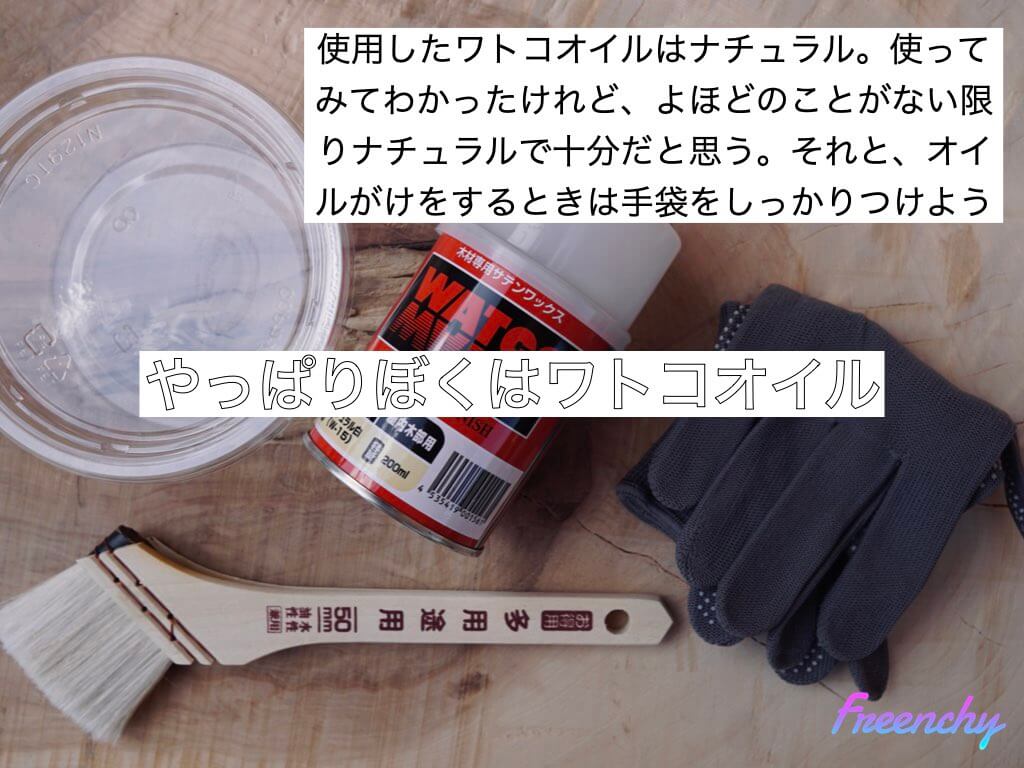

今回使用するオイルはワトコオイルのナチュラル。

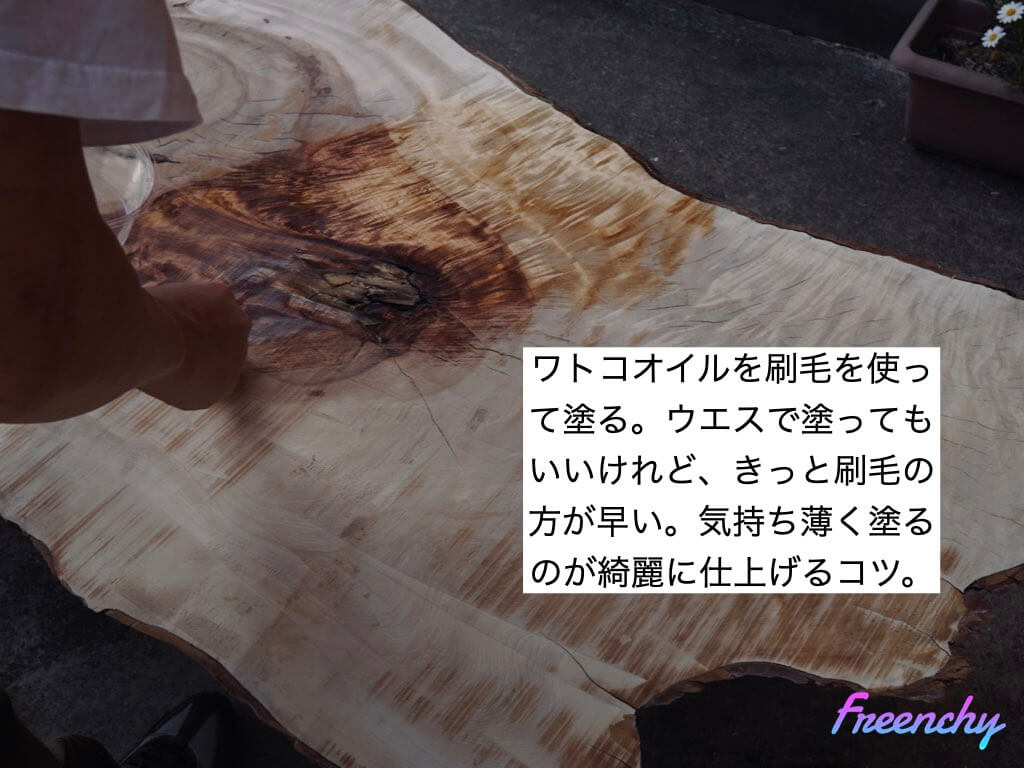

これを刷毛を使って全面に薄く塗っていく。

まっさらな栃の木がみるみるその年輪や模様が浮き出てくる。特に栃は”リップルマーク”と呼ばれるさざなみ模様が特徴的で、オイルを塗ることでさらにそれが強調されているように見える。

塗るのと塗らないのとではここまで変わってくる。

オイルを塗ったらオイルが乾かないうちに#1000の耐水ヤスリで表面を磨く。

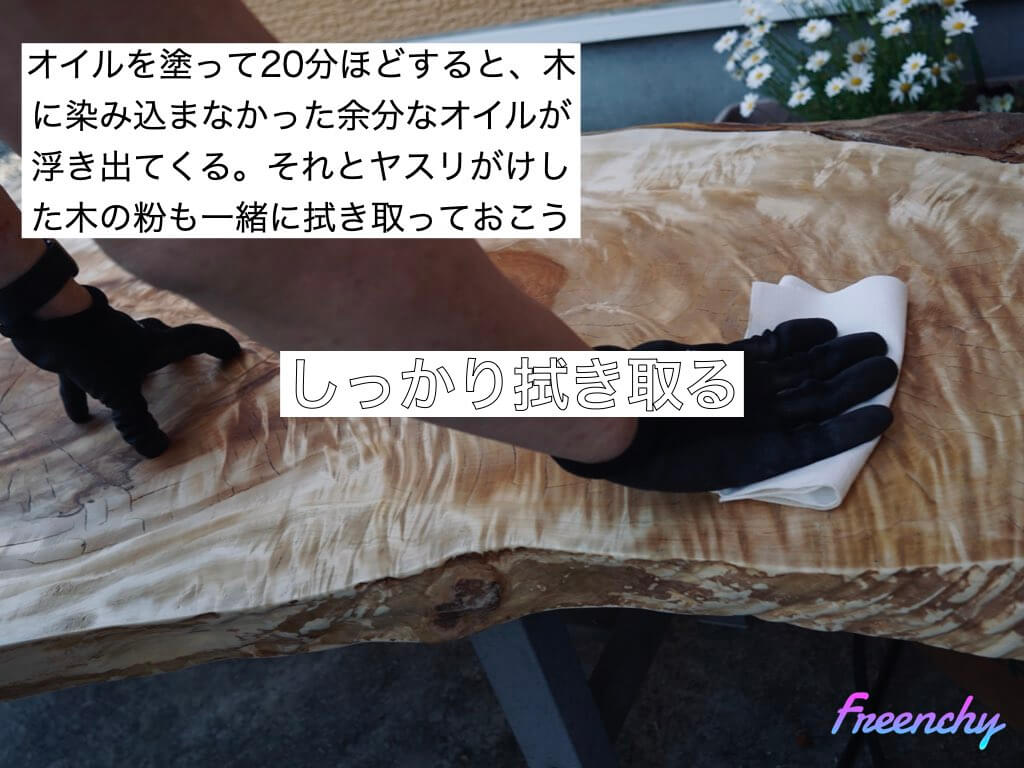

これは表面の細かいキズやヒビの間にオイルと木のクズを浸透させて触り心地をよくするためだ。そのため、ヤスリをかけたら拭き取らずにそのまま20分ほど時間をおく。

Han

Hanこの20分がサラスべを左右する……!

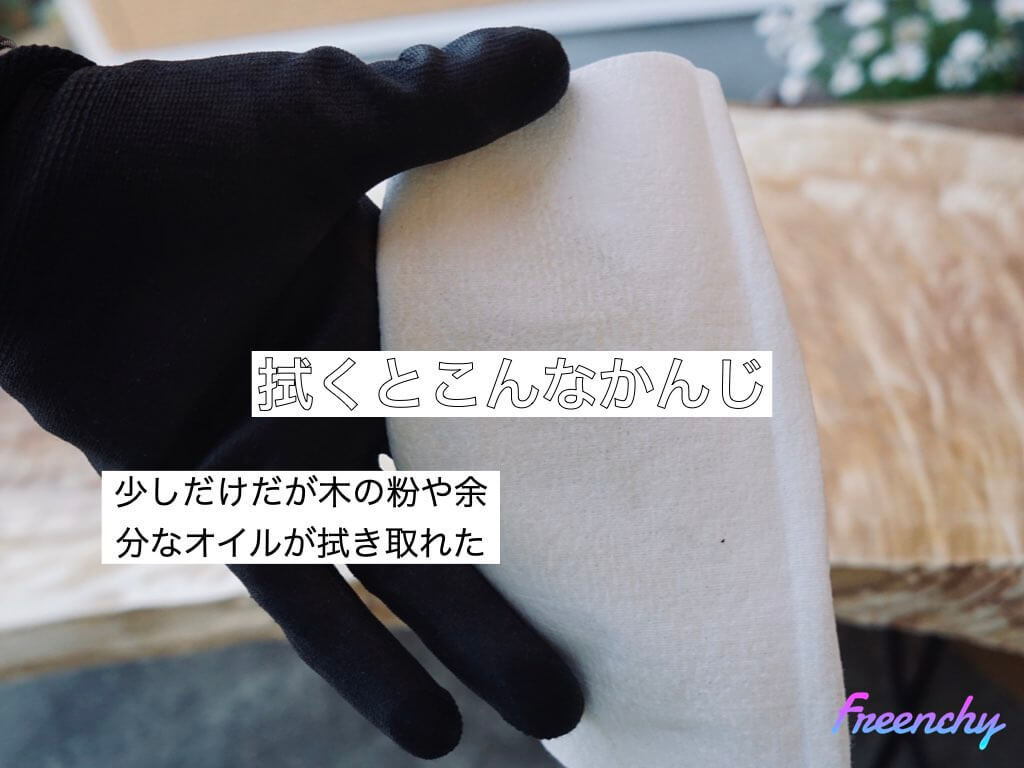

すると次第に栃の木に染み込まなかった余分なオイルが浮き出てくる。それを拭き取って、さらに30分ほど時間をおく。

オイルの2度塗り

ワトコオイルは1度塗りでももちろん良い色になるが、さらに深みを持たせたい場合は複数回に分けるとさらに良い。そこでぼくは1度塗りしてから大体1時間ほどした後に2度塗りをした。

2度塗りをする前はさらに浮き出たオイルや、乾燥中に付着したホコリなどを拭き取っておこう。綺麗なウエスで拭いて、さらに刷毛で2度塗りをする。

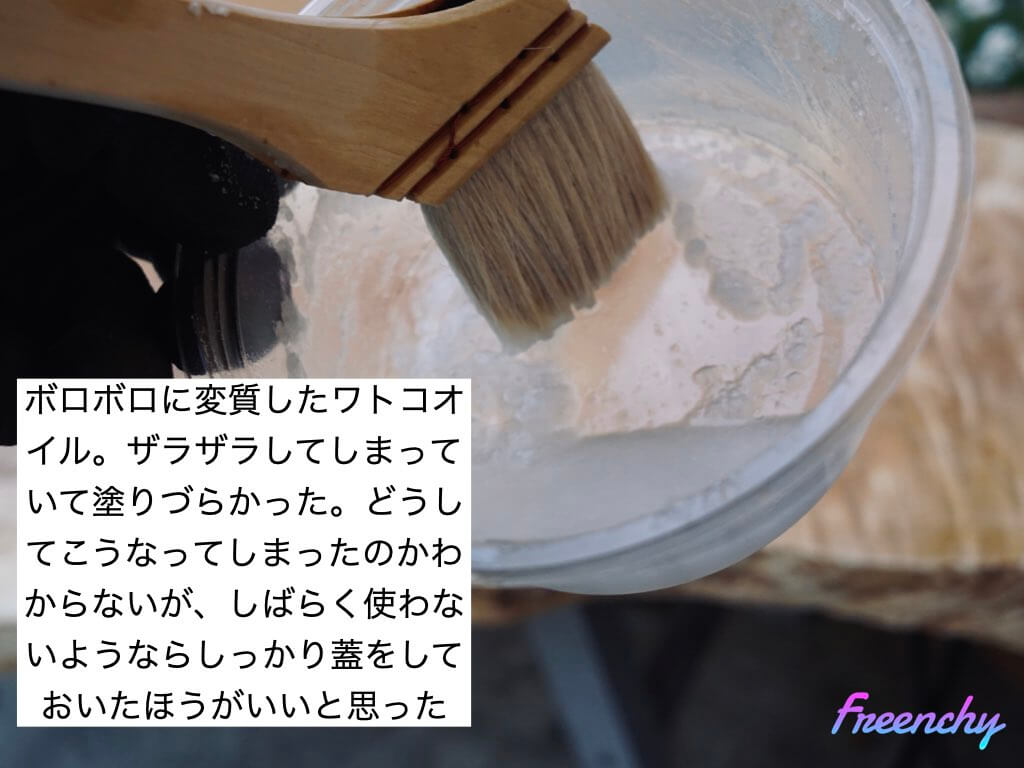

2度塗りをしようとしたらワトコオイルが変質して、なんかボロボロのカスみたいになってしまっていた。

中蓋をして置いておいたのだが、それでも乾燥してしまったのか、しばらく使わないうちは中蓋とキャップをしっかりするようにすることをおすすめする。

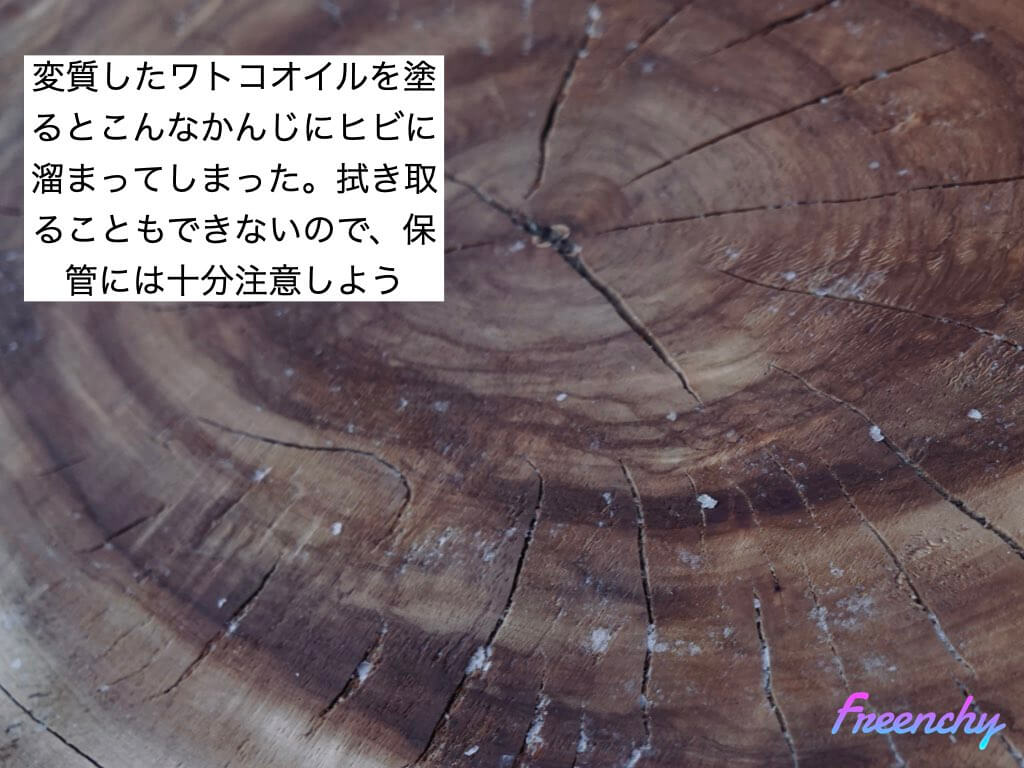

グズグズになったワトコオイルを塗ると、ヒビの部分に固まって残ってしまった。まあ最初からヒビのない一枚板を買うのが重要なわけだが、もしヒビ割れた一枚板にグズグズになったワトコオイルを塗ろうとするとこうなるということは知っておこう。

2度塗りの時もヤスリがけを忘れない。#1500でヤスリがけをする。ここまでする人は少ないみたいだが、とにかくヤスリはやればやるほどいいらしい。

最後のヤスリがけになるため入念にすみずみまでヤスリがけをする。そしたらまた20分ほど置いて、ウエスで余分なオイルや木のクズを拭き取り、24時間乾燥させて完成だ。

よろしくね一枚板

24時間乾燥させてやっと使用できる状態になった。

ちなみにぼくは今までブラックのガラスデスクを使っていた。

これはこれで好きだったのだが、長年使っていると角に当たる腕が痛かったり、夏場は汗が溜まって気持ち悪かった。

これを今回作った一枚板のデスクにしてみるとこんなかんじ。

デスクマットを敷いてみたりして今までとは雰囲気が変わり、なんか重厚感というか長年の歴史を感じる”仕事デキる感”が個人的には出てきたんじゃないかなあと思う。

ちなみに使っている脚はNÄRSPELという鉄脚をIKEAで購入した。4つ脚で安定していてとても良い。ただ少し日本人にとっては高いデスクになりやすいので注意したほうが良い。

デスクは実際に使ってみると表面はかなりすべすべしていて気持ちがいい。

特にPCで作業をしているときは腕が直接デスクと当たるわけだけれど、木の温もりを感じるし、無垢材特有のクッション性があって腕が疲れにくい気がする。

それとこれは数日使ってみて気付いたのだが、一枚板のような自然に近いものはデスクそのものから木の香りがする。フィトンチッドなどが出ているのだろうか。気分が落ち着くし、集中力が前よりも長続きするようになった気がする。

もちろん初めてのDIYでここはもう少しこうした方が良かったなというところもある。特にオイル塗りに関しては少々やりすぎた感じがする。表面のヒビの部分に溜まってしまっているのもそうだし、耳(木の表面にあたる部分)にはオイルが浮き出てしまっている。

とはいえ、憧れの一枚板のデスクが使えてぼくは満足している。これからも一生の長い付き合いになるかと思うけれど、よろしくね。

コメント